| 形式 |

番台 |

番号 |

製造/改造年 |

仕様等 |

921形

在来線のマヤ検に相当する3台車装着の軌道検測車,牽引または編成に組み込み使用 |

0番台 |

921-1 |

1962年 |

在来線軌道試験車をベースに設計。剛性の高い車体に取り付けた3台車による相対変位から軌道の状態を測定する。当初4000形4001号として東急車輌で製造。前面非貫通3枚窓の箱型車体。鴨宮モデル線区に投入。新幹線開業時に921-1と改番。1978年から小山試験線に投入。1980年廃車,解体。 |

| 921-2 |

1964年 |

東海道新幹線開業に合わせ増備車として旧形客車マロネフ29 11を改造して製造。全長17.5m。1975年末廃車。1976年解体。 |

| 10番台 |

921-11

(T2編成) |

1974年 |

922形T2編成5号車。車体断面は922形と同一で車体長17.5mと短い。測定精度確保のため強固な鋼製車体で自重60t。 |

| 20番台 |

921-21

(T3編成) |

1979年 |

922形20番台T3編成5号車。車体断面は922形と同一で車体長17.5mと短い。測定精度確保のため強固な鋼製車体で自重60t。 |

| 30番台 |

921-31

(S1編成) |

|

925形0番台S1編成組み込み。921-11,21とほぼ同仕様。車体断面は925形と同一。東北新幹線向け雪切装置を追加。3台車のためボディマウント構造ではない。東急車輌製造。 |

921-32

(S1/S2編成) |

1997年改造 |

200系の中間車226-63を改造。レーザーによる測定を初導入。碓氷峠を抱える長野新幹線開業に伴い,軸重の関係で従来の3台車方式の軌道検測車では入線困難なため開発。S1編成またはS2編成に組み込んで使用。2002年12月8日付廃車。 |

| 40番台 |

921-41

(S2編成) |

|

925形10番台S2編成組み込み。921-11,21とほぼ同仕様。車体断面は925形と同一。東北新幹線向け雪切装置を追加。3台車のためボディマウント構造ではない。東急車輌製造。 |

| 922形 |

0番台 |

922-1

〜

922-4

T1編成 |

1964年改造 |

鴨宮モデル線の1000形B編成を電気・信号系の測定車に改造した初代ドクターイエロー編成。軌道系の測定は含んでいない。最高速度200km/h。のちにT1編成と呼称。1975年廃車解体。

| 1号車 |

922-1 |

Mc |

信号・通信測定車 |

| 2号車 |

922-2 |

M' |

電気測定車 |

| 3号車 |

922-3 |

M |

資材車 |

| 4号車 |

922-4 |

M'c |

電気測定車 |

|

| 10番台 |

922-11

〜

922-16

T2編成 |

1974年 |

T1編成老朽化と博多開業を控え0系をベースに新製された電気軌道総合試験車,T2編成。922形6両に軌道検測車921-11を加えた7両編成。日立製作所製。0系16次車と同時期発注で側窓は大窓。最高速度は210km/h。JR化以降はJR東海所属。923形T4編成登場で2001年運用終了,同年10月2〜5日に廃車解体。

| 1号車 |

922-11 |

Mc |

通信・信号・電気測定車 |

| 2号車 |

922-12 |

M' |

データ処理車 |

| 3号車 |

922-13 |

M |

電源車・観測ドーム |

| 4号車 |

922-14 |

M' |

倉庫・休憩室・寝台兼用シート |

| 5号車 |

921-11 |

T |

軌道検測車 (921形) |

| 6号車 |

922-15 |

M |

救援車・観測ドーム |

| 7号車 |

922-16 |

M'c |

架線磨耗測定車 |

|

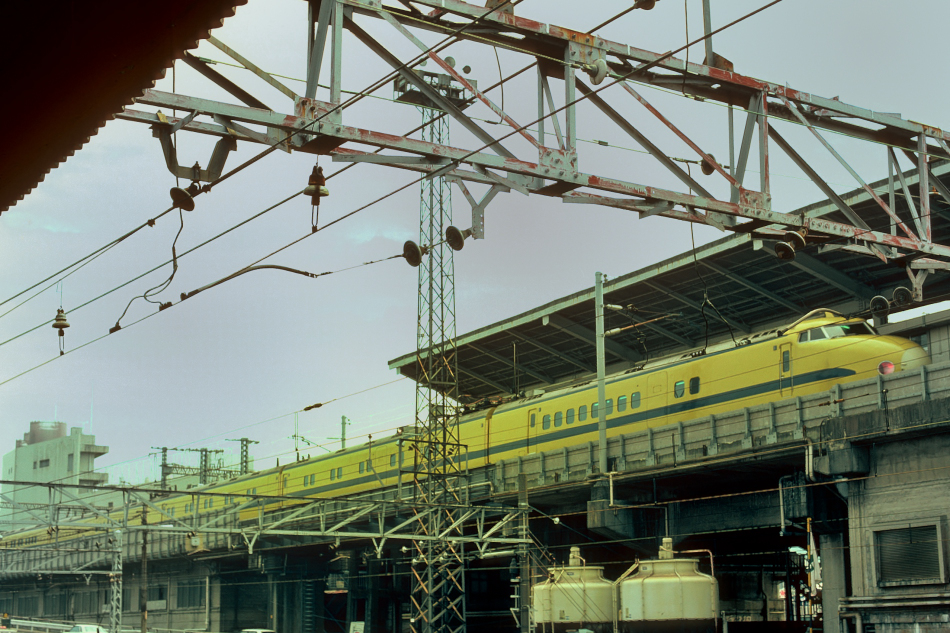

| 20番台 |

922-21

〜

922-26

T3編成 |

1979年 |

T2編成の増備として新製されたT3編成。3-5号車は東急車輌製造,それ以外は日立製作所製造。0系1000番台27次車と同時発注のため側窓は小窓。JR化後はJR西日本所属。923形T4編成登場で予備車となる。2005年廃車。922-26が博多総合車両所で保存され,2011年以降リニア・鉄道館で展示保存。

| 1号車 |

922-21 |

Mc |

休憩室 |

| 2号車 |

922-22 |

M' |

データ処理・架線磨耗測定車 |

| 3号車 |

922-23 |

M |

電源車・観測ドーム |

| 4号車 |

922-24 |

M' |

倉庫 |

| 5号車 |

921-21 |

T |

軌道検測車 (921形) |

| 6号車 |

922-25 |

M |

救援車・観測ドーム |

| 7号車 |

922-26 |

M'c |

通信・信号・電気測定車 |

|

| 923形 |

0番台 |

923-1

〜

923-7

T4編成

|

2000年 |

東海道新幹線の300系以降の車両統一に伴い700系をベースに開発された,270km/hでの検測可能なドクターイエロー。1-3号車は日立製作所笠戸事業所,4-7号車は日本車輌製造。JR東海所属。高速化のため3台車による軌道検測をやめ,車体下部に設けたレーザー基準線と台車の光式レールセンサーとの相対変位検出方式に変更。軌道検測を担う4号車は他の車両と同じ2台車かつ車体長も25mと同一になった。

| 1号車 |

923-1 |

M1c |

変電/電車線/信号/通信測定台,電気/施設測定機器 |

| 2号車 |

923-2 |

M' |

高圧室,電気関係測定機器 |

| 3号車 |

923-3 |

M2 |

観測ドーム,電気倉庫,電力データ整理室 |

| 4号車 |

923-4 |

T |

軌道検測車 軌道計測室,施設データ整理室,施設倉庫 |

| 5号車 |

923-5 |

M2 |

多目的試験・電源供給,観測ドーム,休憩室 |

| 6号車 |

923-6 |

M' |

ミーティングルーム,高圧室,電気関係測定機器 |

| 7号車 |

923-7 |

M1c |

電気/施設測定機器,カラー大型ディスプレイ |

|

| 3000番台 |

923-3001

〜

923-3007

T5編成 |

2005年 |

2003年ダイヤ改正で高速化された東海道新幹線で922形T3編成での210km/hの検測運転が困難になったこととT3編成の老朽化も考慮して製造。T5編成。仕様はほぼT4編成と同一。JR西日本博多総合車両所所属。 |

| 925形 |

0番台 |

925-1

〜

925-6

S1編成 |

1979年 |

東北新幹線に向け200系をベースに製造されたドクターイエローS1編成。T3編成の50Hz版。塗色は黄色地に緑帯。軌道検測車は921-31。製造メーカは1,2号車が日本車輌製造,3,4号車が近畿車輛,6,7号車が川崎重工業。長野新幹線対応で軌道検測車を921-32に変更。E926形S51編成登場により2001年廃車。 |

| 10番台 |

925-11

〜

925-16

S2編成 |

1983年改造 |

1978年製造の試験車962形を改造した編成。窓のいくつかを埋めている。S2編成。組み込む軌道検測車は921-41。

東北・上越新幹線開業後,921-41を抜いた6両編成で高速試験車として使用され,200系による240km/h,275km/h運転が実施された。E926形S51編成登場により2003年1月25日付廃車。 |

| E926形 |

- |

E926-1

〜

E926-6,

E926-13

East i |

2001年 |

山形・秋田新幹線を含むJR東日本の新幹線全域をカバーするため,E3系をベースに開発された電気・軌道総合検測車で,East

iの愛称を持つ。最高速度は275km/h。3号車はE926-3とE926-13の2両があり,単独でも他編成に組み込んで軌道検測可能。E926-13は2015年2月4日廃車。

| 1号車 |

E926-1 |

M1c |

通信(LCX・在来線列車無線),電力(架線間隔測定),信号(ATC) |

| 2号車 |

E926-2 |

M2 |

通信・測定用電源 |

| 3号車 |

E926-3

E926-13 |

T |

軌道検測車 |

| 4号車 |

E926-4 |

M2 |

電力(集電・検測兼用パンタグラフ) |

| 5号車 |

E926-5 |

M1 |

電力・信号 |

| 6号車 |

E926-6 |

M2c |

電力(架線間隔測定),信号(ATC) |

|

| 941形 |

- |

941-1

941-2 |

1962年改造

1964年改造 |

鴨宮モデル線の1000形A編成を投入2ヶ月後の1962年8月に電気試験車に改造し,さらに1964年に救援車に改造した編成。最高速度200km/h。1975年廃車解体。

| 1号車 |

941-1 |

Mc |

資材室 |

| 2号車 |

941-2 |

M'c |

救援要員用座席(40席),工具棚 |

|